Inauguramos este espacio virtual con un artículo publicado en el diario ‘Ya’ en abril de 1959 por el ilustre escritor y periodista, Tomás Borrás. (1891-1976, periodista de Honor y Cronista Oficial de la Villa de Madrid. Recibió el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Nacional de Literatura).

La historia es emocionante; podría constituir la biografía genérica de ese hombre que es, cuando quiere, el español, y que tanto se admira y respeta por ahí: el autodidacta de fibra de voluntad de acero, que domina su tiempo y su espacio, alcanza cimas de capitanía universal, y va del cero a los guarismos de quince cifras. Ese prototipo humano que se presenta a la infancia como testigo especializado. Este cenit de quien hablamos se llama Eduardo Barreiros.

Y la historia es ésta: el año 41 –tan cerca-, en Orense anda entre pequeñas y no nada modernas máquinas, un rapaz. El taller es de su padre, Eduardo Barreiros. El que enreda y se afana con honrosa tizne de horno de cocer metales, y se rasga con los oídos con el raspor rítmico de la lima, y acopia pedazos de bloques rotos y cadenas, cigüeñales torcidos y ruedecillas mal engrandas, para Dios sabe qué, también se llama Eduardo. Ahora, de la talla del hombre medio y ese ancho de espaldas de uno de los dos tipos de gallego, el robusto y de aire epicúreo, rostro redondo, color alegre y un poco rizado el halo del pelo del sol de la cara. (Hay otro gallego altote, huesudo, de pómulos en punta y nuez que sube y baja, escueto y como ahorrador de su carne.) Eduardo Barreiros, aquel rapaciño, ni duerme ni sosiega. Amontona su tesoro, los derechos del taller de reparación de autos, y urde mecanismos en busca y rebusca. ¿De qué?

Acordaos de la fecha. 1941 es año, y los siguientes son años, de cerco de España. Se nos prohíbe hasta comprar gasolina. Dejemos el porqué, vayan a la ONU los proveedores de víctimas de Moscú. Por ciudades y carreteras andan, es un decir, los automóviles, con grotesco polisón de estufa alimentada con carbón de encina, astillas y cajas de zapatos. Resoplan y elevan columnas de hollín los antes sedosos cuarenta caballos. La diligencia, arrumbada en los museos, despereza su asma esperanzada, de que la enganchen y vuelva a su ejercicio en la España inmolada a Stalin. Es un espectáculo grotesco el de los taxis, autobuses, camiones resoplando, tortugas desfallecidas, sus chapas al rojo.

El mozo de Orense ha sentido saltar en sí la chispa de las iluminaciones: pues no hay gasolina, ¿por qué no transformar el motor del auto en motor diésel? El aceite pesado es fácil de lograr. ¡Si el dieselizara los automóviles!

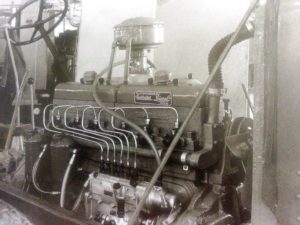

Un día, en sus manos afanosas el motor-tipo. Aplicado a un carruaje corriente, extirpado el motor de esencia, corre que se las pela, es más silencioso y menos gastoso. Lanza el mozo de Orense su ¡eureka! de rigor. Pues bien…

A los veinte años justos, este todavía muchacho ha creado en Villaverde, barrio del cinturón de Madrid, un hormiguero de ocho mil hombres que trabajan en dieciocho fábricas ¡las veinticuatro horas, en tres turnos!, y lanzan motores, motores, cadenas de motores; camiones y camiones, tractores en inundación, engranajes y elementos eléctricos del transporte. Catorce modelos para catorce aplicaciones de sus motores. Tres tipos de camión; originales, como el motor, célebre en el mundo. Mil quinientos camiones y más de 15.000 motores balance de 1960. Hoy fabrica cincuenta camiones diarios. En el verano lanzará autos ligeros, turismos de tipo grande, familiar, y autobuses de dos pisos, y basculan para derramar su carga.

Ello, el rompecabezas forjado, despiezado y compuesto en naves colosales que hay que ampliar cada medio año. La hazaña parece de aquello, americano, que es nuestra gloria y fue nuestra debilitación. Barreiros se asoma al páramo con chabolos, hongos esparcidos que era la sabana entre el final de Madrid, desde Usera, el barrio del Basurero, los Carabancheles y Getafe. La guerra había azotado en ella con sus ciclones. Un Eldorado de ruinas que conquistar. Y Barreiros se come poco a poco la sabana, la pampa de arcilla madrileña, sonrosada, y una, otra, levanta año tras año edificaciones de techo de cristal tangente a la luz, bajo cuyo cristal asaetean al sol las ráfagas de la autógena. Alrededor, panorama de la riqueza fruto del trabajo: la tierra oculta por inmensos caparazones encarnados de tractores, algo de saltamontes, algo de cangrejos cocidos; la tierra oculta por macizas formaciones, en para de regimiento, del camión “todo terreno”, del cual hay algo que decir.

Pues ésta es la extraordinaria concepción y creación del ingenioso genial. He visto probar el camión. Sube por pendientes de 78 por 100. Como aquellos jinetes de los escuadrones de caballería, que se asomaban a un tajo recto y guiaban al caballo dejándole resbalar con estremecedora intrepidez, así el “todo terreno”, después de subir por la recta pared, se asoma a lo alto de la pared y desciende suave, cadencioso, sin que la gravedad le despeñe. Así como bascula por los lados hasta rozas con el suelo. Así como cruza ríos, légamos, barrizales, roquedos y pedregales, arenales. Un milagro de la mecánica. Si Portugal ha llenado su África y Asia de estos camiones que trepan a lo gato y dan tumbos y vaivenes desafiantes de la ley del equilibrio, y no hallan suelo difícil, España ha podido recorrer su Sahara y emplearse allí, febril, en minería, gracias a este rival del “barco del desierto”. A cuyo camión-cabra, Barreiros dota ahora de nuevas propiedades: va a presentar un prototipo que se sumerge por completo. “Con tal de que la cabeza del guía esté fuera del agua, el camión avanzará completamente dentro.” Un ingeniero alemán que vio el “todo terreno” (ahora toda agua) en acción, se mordía los labios: “Si nosotros hubiéramos tenido en Rusia este camión, no perdemos la guerra”.

Porque Barreiros es un nombre, una consigna y un grupo. Cuatro hermanos: Eduardo, el fundador y capitán; Valeriano, José Graciliano y Celso, que se siguen y ayudan. Tan jóvenes que Celso estudia aún su ingeniería. Haz de almas con una sola dirección, propósito y hacer sin paisa único. Eduardo es un patriarca curiosamente muchacho (treinta y nueve años), en madurez precoz abarcadora. Los otros tres, admiradores orgullosos del hermano, le miran a los ojos y salen a realizar lo que adivinan que el Grande ha pensado. Espectáculo de confianza en el valor de la concentración, de la unidad. La fuerza espiritual añadida a la conjunción de la fuerza sinérgica, ¿a dónde puede llegar? A las ciudades levantadas de la nada, como estas ciudades de hombres en azul de los Barreiros. Pues, dato pasmoso, el Barreiros Eduardo vino a Madrid el año 1951. En diez años brotó de sus manos lo innumerable. Manos con dos dedos seccionados por el mordisco de las máquinas, pues su adolescencia ha sido de obrero ayudante del padre, allá en el dulce Orense, que parece un Baco ensoñador tendido sobre pámpanos goteantes de niebla.

¿No es lo que se nos cuenta con ditirambo, legítimo, de un Ford y demás ‘pioneros’ de la industria? Pues ahí, al final de Usera, tienen ustedes temperamentos de noble garra para modelo a la española. ¡Barreiros ha sido uno de los que comprendió que “la” América y con mayor facilidad, está en España.